[K-바이오] '기술수출' 제약바이오 기업의 명암

마중물은 맞는데… "기술수출이 다는 아냐"

한미약품이 1989년 글로벌 제약사 로슈에 항생제 '세프트리악손'의 개량법에 관한 기술을 수출한 것을 시작으로 매년 국내 제약바이오 기업의 신약 후보물질 또는 플랫폼 기술의 기술수출 낭보가 잇따르고 있다. 올해에만 단일 후보물질에 대한 기술수출 계약 규모가 조 단위를 훌쩍 넘는 경우도 2건이 나왔다.

지난 3월 바이오오케스트라는 8억6100만달러(1조1050억원), 지난 6일 종근당은 13억500만달러(1조7302억원) 규모의 기술수출 계약 소식을 각각 전했다. 대웅제약은 세 차례에 걸쳐 총 8억9736만달러(1조1621억원)의 기술수출 계약을 성사시켰다.

기술수출 계약을 체결한 뒤 개발이 지지부진하거나 임상시험에 실패해 계약이 해지되는 경우도 많지만 신약 후보물질 또는 플랫폼 기술의 기술수출은 제약바이오 기업의 주요 수익원 중 하나다. 규모가 작고 뚜렷한 수익원이 없는 바이오텍일수록 기술수출은 기업 유지를 위한 필수 방안이 될 수밖에 없다.

지난 3월 바이오오케스트라는 8억6100만달러(1조1050억원), 지난 6일 종근당은 13억500만달러(1조7302억원) 규모의 기술수출 계약 소식을 각각 전했다. 대웅제약은 세 차례에 걸쳐 총 8억9736만달러(1조1621억원)의 기술수출 계약을 성사시켰다.

기술수출 계약을 체결한 뒤 개발이 지지부진하거나 임상시험에 실패해 계약이 해지되는 경우도 많지만 신약 후보물질 또는 플랫폼 기술의 기술수출은 제약바이오 기업의 주요 수익원 중 하나다. 규모가 작고 뚜렷한 수익원이 없는 바이오텍일수록 기술수출은 기업 유지를 위한 필수 방안이 될 수밖에 없다.

계속되는 기술수출 낭보

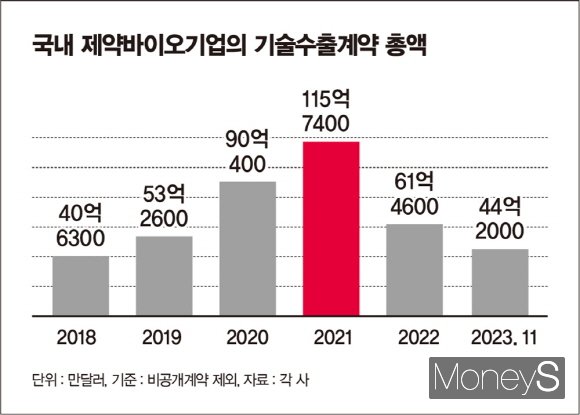

올 들어 국내 제약바이오 기업의 기술수출 계약의 총액 규모를 합하면 44억2000만달러+α다. 기술수출 계약 규모를 공개하지 않은 계약까지 더하면 실제 규모는 더 커질 것으로 보인다.

국내 제약바이오 기업의 기술수출 계약 총액 규모는 2021년 115억7400만달러를 정점으로 2022년 61억4600만달러에 이어 2년 연속 감소세를 보이고 있지만 기술수출은 신약개발을 위한 마중물로 작용하고 있다. 기술수출을 통해 수령하는 계약금이나 임상 개발에 따른 마일스톤(단계별 수수료)은 해당 기업이 새로운 신약 후보물질이나 플랫폼 기술을 개발하기 위한 재투자 재원으로 활용돼서다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 감염병 대유행) 당시 제약바이오 업계로 유입되는 투자자의 투자가 급감했다는 점을 고려하면 기술수출 성과는 회사 존치를 위해서도 중요한 의미를 지닌다.

한국벤처캐피탈협회에 따르면 올 3분기까지 의료·바이오분야에 이뤄진 벤처투자 규모는 1조1823억원으로 전년 동기 대비 26.2% 줄었다. 2021년 1~3분기 2조5617억원보다는 절반 이상 감소해 바이오는 '돈맥경화'에 빠졌다.

국내 제약바이오 기업의 기술수출 계약 총액 규모는 2021년 115억7400만달러를 정점으로 2022년 61억4600만달러에 이어 2년 연속 감소세를 보이고 있지만 기술수출은 신약개발을 위한 마중물로 작용하고 있다. 기술수출을 통해 수령하는 계약금이나 임상 개발에 따른 마일스톤(단계별 수수료)은 해당 기업이 새로운 신약 후보물질이나 플랫폼 기술을 개발하기 위한 재투자 재원으로 활용돼서다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 감염병 대유행) 당시 제약바이오 업계로 유입되는 투자자의 투자가 급감했다는 점을 고려하면 기술수출 성과는 회사 존치를 위해서도 중요한 의미를 지닌다.

한국벤처캐피탈협회에 따르면 올 3분기까지 의료·바이오분야에 이뤄진 벤처투자 규모는 1조1823억원으로 전년 동기 대비 26.2% 줄었다. 2021년 1~3분기 2조5617억원보다는 절반 이상 감소해 바이오는 '돈맥경화'에 빠졌다.

기술수출 좋은데… 왠지 아쉽다

기술수출 전략이 현재 국내 제약바이오 업계에는 최선일 수는 있겠지만 아쉬운 측면도 분명 존재한다. 대개 기술수출은 통상 비임상 단계에서 임상 2상 단계 사이에서 진행된다. HK이노엔의 위식도역류질환 치료제 케이캡처럼 국내 출시해 해외 임상단계를 대폭 줄일 수 있거나 임상 3상 단계에 있다면 상용화 가능성이 높아 기술수출 총액은 물론 계약금 규모가 커지게 된다. 하지만 초기 단계에 기술수출이 이뤄지면 향후 해당 물질의 개발이 실패해 기술수출 계약을 해지하더라도 반환할 필요가 없는 계약금 규모는 줄어들 수밖에 없다.

여기에 기술수출 계약한 신약 후보물질이 개발에 성공해 상용화됐을 때에도 아쉬운 점이 생긴다. 해당 의약품이 세계적으로 흥행하더라도 매출의 일부에 대해서만 수익으로 챙길 수 있다.

2021년 식품의약품안전처로부터 품목허가를 받아 국산 31호 신약에 이름을 올린 유한양행의 비소세포폐암 치료제 렉라자는 글로벌 제약사 존슨앤드존슨 이노베이티브 메디슨(옛 얀센)에 기술수출돼 글로벌 판권은 존슨앤드존슨 이노베이티브 메디슨에 있다. 존슨앤드존슨 이노베이티브 메디슨은 2022년 10월 독일에서 열린 컨퍼런스콜에서 렉라자가 2025년 안에 연 매출 50억달러(6조5000억원) 이상을 달성할 수 있다고 자신했다. 반면 유한양행은 연 매출 10% 안팎의 로열티(경상수수료)를 존슨앤드존슨 이노베이티브 메디슨에게서 받는다.

그럼에도 기술수출 전략을 구사하는 것은 국내 제약바이오 기업의 신약개발 역량이 독자적으로 임상 3상 시험을 진행할 정도로 성숙하지 못했고 자본력을 갖추지 못했기 때문이라고 보는 시각이 있다. 전통 제약사 매출 톱5인 종근당도 신약을 끝까지 개발하지 않고 기술수출했고 종근당에 앞서 한미약품과 대웅제약, 유한양행도 기술수출 전략에 보다 적극적이다.

최근 제약바이오 기업이 기술수출계약에 관한 정보를 투명하게 공개하지 않는 점도 문제점으로 지적된다. 기술수출을 통해 기업에 대한 관심도를 높이는 데에만 목적이 있는 것이 아니냐는 것이다.

올 3월 최대 1조1050억원 규모로 퇴행성 뇌질환 신약 개발에 필요한 약물전달 플랫폼 기술 BDDS를 기술수출한 바이오오케스트라는 총액 이외 계약 상대방은 물론 수취한 계약금 규모를 공개하지 않았다. 이는 지난 8월 기업공개(IPO)를 앞두고 실시한 기술성평가에서 BBB·BBB 등급을 받는 데에도 영향을 끼쳤을 것이라는 게 업계의 평가다. 기술성평가를 통과하려면 기술성평가기관으로부터 A등급과 BBB등급 이상을 받아야 한다. 바이오오케스트라로서는 코스닥 기술특례상장 절차를 통해 내년 초 IPO를 마무리해 상장한다는 당초 계획에 차질이 빚어진 셈인데 기술수출 계약은 물론 후속 신약 후보물질의 사업성에 의구심이 제기된 것이다.

삼천당제약의 경우 지난 20일 황반변성 치료제 아일리아의 바이오시밀러 SCD411의 유럽 5개국 기술수출 결실을 맺었다. 하지만 기술수출 계약규모는 당초 전망치인 5000만유로(690억원)보다 적은 총 2000만유로(280억원)에 불과했다. 기술수출 추진 국가도 15개국에서 5개국으로 줄었다. 2022년 11월28일부터 5차례에 걸쳐 기술수출 계약이 임박했다는 공시를 띄우며 주가를 상승시킨 것에 비하면 큰 규모의 기술수출 계약을 기대했던 주주들에게는 맥빠지게 하는 규모다.

여기에 기술수출 계약한 신약 후보물질이 개발에 성공해 상용화됐을 때에도 아쉬운 점이 생긴다. 해당 의약품이 세계적으로 흥행하더라도 매출의 일부에 대해서만 수익으로 챙길 수 있다.

2021년 식품의약품안전처로부터 품목허가를 받아 국산 31호 신약에 이름을 올린 유한양행의 비소세포폐암 치료제 렉라자는 글로벌 제약사 존슨앤드존슨 이노베이티브 메디슨(옛 얀센)에 기술수출돼 글로벌 판권은 존슨앤드존슨 이노베이티브 메디슨에 있다. 존슨앤드존슨 이노베이티브 메디슨은 2022년 10월 독일에서 열린 컨퍼런스콜에서 렉라자가 2025년 안에 연 매출 50억달러(6조5000억원) 이상을 달성할 수 있다고 자신했다. 반면 유한양행은 연 매출 10% 안팎의 로열티(경상수수료)를 존슨앤드존슨 이노베이티브 메디슨에게서 받는다.

그럼에도 기술수출 전략을 구사하는 것은 국내 제약바이오 기업의 신약개발 역량이 독자적으로 임상 3상 시험을 진행할 정도로 성숙하지 못했고 자본력을 갖추지 못했기 때문이라고 보는 시각이 있다. 전통 제약사 매출 톱5인 종근당도 신약을 끝까지 개발하지 않고 기술수출했고 종근당에 앞서 한미약품과 대웅제약, 유한양행도 기술수출 전략에 보다 적극적이다.

최근 제약바이오 기업이 기술수출계약에 관한 정보를 투명하게 공개하지 않는 점도 문제점으로 지적된다. 기술수출을 통해 기업에 대한 관심도를 높이는 데에만 목적이 있는 것이 아니냐는 것이다.

올 3월 최대 1조1050억원 규모로 퇴행성 뇌질환 신약 개발에 필요한 약물전달 플랫폼 기술 BDDS를 기술수출한 바이오오케스트라는 총액 이외 계약 상대방은 물론 수취한 계약금 규모를 공개하지 않았다. 이는 지난 8월 기업공개(IPO)를 앞두고 실시한 기술성평가에서 BBB·BBB 등급을 받는 데에도 영향을 끼쳤을 것이라는 게 업계의 평가다. 기술성평가를 통과하려면 기술성평가기관으로부터 A등급과 BBB등급 이상을 받아야 한다. 바이오오케스트라로서는 코스닥 기술특례상장 절차를 통해 내년 초 IPO를 마무리해 상장한다는 당초 계획에 차질이 빚어진 셈인데 기술수출 계약은 물론 후속 신약 후보물질의 사업성에 의구심이 제기된 것이다.

삼천당제약의 경우 지난 20일 황반변성 치료제 아일리아의 바이오시밀러 SCD411의 유럽 5개국 기술수출 결실을 맺었다. 하지만 기술수출 계약규모는 당초 전망치인 5000만유로(690억원)보다 적은 총 2000만유로(280억원)에 불과했다. 기술수출 추진 국가도 15개국에서 5개국으로 줄었다. 2022년 11월28일부터 5차례에 걸쳐 기술수출 계약이 임박했다는 공시를 띄우며 주가를 상승시킨 것에 비하면 큰 규모의 기술수출 계약을 기대했던 주주들에게는 맥빠지게 하는 규모다.