코로나19로 인한 폐섬유화 치료법 밝혀 … 기존 약물 유효성 규명 및 새 치료 타겟 제시

폐섬유증에 대식세포의 핵심 유전자군 규명… 대식세포 내 폐섬유화와 연관 있는 유전자들의 상호작용 네트워크 구성 및 상위 조절자 ‘GRN 유전자’를 새로운 치료 타겟으로 제시

코로나19 후유증으로 발생할 수 있는 폐섬유증은 특발성 폐섬유증* 등 일반적인 폐섬유증과는 기전이 달라 기존 약물 치료 방법의 약효가 동일하게 나타나는지 확인하는 연구가 필요하다.

* 특발성 폐섬유증(Idiopathic Pulmonary Fibrosis: IPF): 폐포벽에 만성염증 세포들이 침투하면서 폐에 국한되어 발생하는 간질성 폐렴으로 주로 노년층에서 발생하며, 항섬유화제 등 약물 치료를 통해 증상을 완화시키는 치료법이 가장 대중적으로 활용되고 있다.

광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 의생명공학과 오창명 교수 연구팀이 미국 로스웰 파크 종합 암센터(Roswell Park Comprehensive Cancer Center) 등 국내외 연구팀과 함께 코로나19 후유증에 따른 폐섬유증을 유발하는 폐 대식세포* 분석을 통해 기존 약물 치료 방법이 유효함을 밝혀냈다고 전했다.

* 대식세포(Macrophage): 선천 면역을 담당하는 주요한 세포로, 세포 조직이나 이물질, 미생물, 암세포 등 건강한 몸에 존재하는 단백질이 아닌 것을 흡수하고 소화시키는 식세포 작용을 하는 백혈구의 한 유형이다.

GIST 오창명 교수, 박지환 박사, 김유민 석박사통합과정생

연구팀은 중증 코로나19 환자와 특발성 폐섬유증(IPF) 환자의 폐 단일 세포 전사체 데이터 분석(폐 대식세포와 그 유전자군)을 통해 폐 대식세포 분포의 의미 있는 변화를 관찰했다.

연구팀은 중증 코로나19와 특발성 폐섬유증 환자의 경우, 폐 대식세포의 개수가 감소하고 단핵구 유래 대식세포는 증가했음을 확인했다. 또한 폐 대식세포의 유전자 발현 분석을 통해 폐 대식세포의 대사시스템의 변화(지질대사 및 포도당 대사의 증가), 면역 반응의 변화 및 리소좀 관련 유전자들의 증가된 발현이 폐 섬유화증의 유발과 관련이 있음을 밝혀냈다.

연구팀은 폐섬유증 유도 마우스 모델에 항섬유화 약물을 처리한 전사체 데이터 분석을 활용, 유전자 발현 패턴을 분석해 폐 대식세포 내 항섬유화 약물에 잠재적인 반응성을 평가했다.

연구팀은 단백질(TGFβ-1)*을 활용해 폐섬유증을 유도한 마우스 모델에 3가지 항섬유화 약물(닌테다닙, 피르페리돈, 소라페닙)을 주입한 후 72시간이 지나 획득한 전사체 데이터와 중증 코로나19 및 특발성 폐섬유증 환자의 전사체 데이터를 비교 분석했다. 그 결과, 특발성 폐섬유증에 사용되고 있는 항섬유화 약물이 코로나19로 인한 폐섬유증에도 효과적인 치료법이 될 수 있음을 규명했다.

* TGFβ-1(Transforming growth factor beta-1): 세포 성장, 분화, 및 다양한 생리적 기능에서 중요한 역할을 하며, 폐에서 섬유화를 유도하는 것으로 알려진 단백질.

또한 단백질간 상호작용 데이터베이스를 활용하여 대식세포 내의 폐섬유화와 연관 있는 유전자들의 상호작용 네트워크를 구성하고, 이를 기반으로 해당 유전자들의 상위 조절자 역할인 GRN 유전자*를 새로운 치료 타겟으로 제시하였다.

* GRN(Granulin Precursor) 유전자: Granulin Precursor 단백질을 코딩하는 유전자. 세포 분화나 염증 반응, 단백질 항상성 등에 관여하는 것으로 알려져 있으나 아직 정확한 기능은 밝혀져 있지 않음.

오창명 교수는 “이번 연구는 코로나19 후유증으로 사회적인 문제가 되고 있는 폐섬유증을 치료하기 위해 기존의 항섬유화 약물의 유효성을 확인함과 동시에 새로운 치료 타겟을 제시했다”면서, “폐섬유화의 새로운 치료제 개발에 속도를 낼 것으로 기대하며, 후속 연구를 통해 상위 조절자로 예측되는 GRN이 대사시스템 및 면역 반응에 어떻게 관여하는지 확인해 볼 예정”이라고 말했다.

GIST 오창명 교수팀과 한국생명공학연구원, 과학기술연합대학원대학교 박지환 박사 연구팀, 미국 로스웰 파크 종합 의 김대겸 교수 연구팀과 함께 수행한 이번 연구는 과학기술원 공동연구프로젝트, 한국연구재단 우수신진연구사업 및 GIST 생명의과학융합연구소의 지원을 받아 수행됐으며, 바이러스 분야 국제학술지 ‘JMV: 바이러스학 저널(Journal of Medical Virology)’에 2023년 11월 15일 온라인으로 게재됐다.

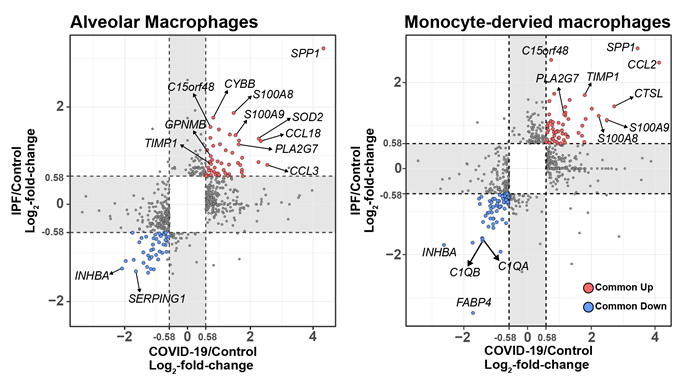

[그림1] 코로나19 환자와 특발성 섬유증 환자의 폐 대식세포 전사체 데이터 분석

폐 대식세포 중 폐포 대식세포와 단핵구 유래 대식세포의 유전자 발현을 비교군과 비교를 통해 확인하였다.

※ 각각의 점 하나가 유전자를 의미하며 붉은색은 상향조절, 푸른색은 하향조절 되어있음을 의미.

※ SPP1, PLA2G7, C15orf48, TIMP 와 INHBA 유전자의 발현이 비교군에 비해 확연한 증가 혹은 감소를 보여주고 있음.

[그림2] 폐포 대식세포의 유전자 네트워크 모델코로나19 환자와 특발성 폐섬유증 환자의 페 단일세포 전사체 데이터 분석을 통해 비교군과의 공통적인 유전자 발현을 나타내는 유전자군내에서의 상호작용 및 유전자 기능에 따른 네트워크 모델.

※ 비교군에 비해 상향 조절되는 유전자는 붉은색으로, 하향 조절 되는 유전자는 푸른색으로 나타냄.

※ 대사지질, 면역 반응, 단백질분해에 관련된 유전자들의 발현에 변화가 관찰되고 있으며 이들을 조절하는 상위 조절자로 GRN 유전자가 제시되고 있다.

1. 논문명, 저자정보

- 저널명 : Journal of medical virology, (IF: 12.7, JCR 4.2%)

- 저자 정보 : 김유민(제1저자, GIST 의생명공학과 석박사통합과정), 박지환 (교신저자, 한국생명공학연구원 선임기술원, 과학기술연합대학원대학교 부교수), 오창명(교신저자, GIST 의생명공학과 부교수)

본 기사는 네티즌에 의해 작성되었거나 기관에서 작성된 보도자료로, BRIC의 입장이 아님을 밝힙니다. 또한 내용 중 개인에게 중요하다고 생각되는 부분은 사실확인을 꼭 하시기 바랍니다.

BRIC(ibric.org) Bio통신원(GIST) 등록일2023.12.05