울릉도 미생물이 남극 미생물과 만나 신약 후보물질이 되다

국내 연구진이 우리나라 토종 미생물과 해외 미생물을 결합하여 신규 암 전이 억제물질을 개발하였다.

한국생명공학연구원(원장 김장성) 화학생물연구센터 장재혁 박사팀은 울릉도 토양에 서식하는 토종 미생물과 남극에 서식하는 곰팡이를 혼합배양하여 새로운 암전이 억제물질 발굴에 성공했다고 밝혔다.

향후 토종 미생물을 기반으로 한 암 전이 치료제 개발과 미생물 유래 신규 의약 후보물질 발굴에 이바지할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

미생물이 만들어 내는 다양한 물질 중 생식이나 발달에 직접 관여하지는 않는 이차 대사산물은 항암제나 항생제와 같은 의약품으로 개발되어 왔으며, 현재도 신약 개발의 중요한 출발물질로 여겨지고 있다.

최근 생명공학 기술의 발달로 그동안 몰랐던 미생물 대사물질의 생산과 작용 메커니즘이 밝혀지고, 자원의 뱅킹화로 만들어진 빅데이터를 바탕으로 휴면유전자의 활성화를 통한 새로운 대사물질 확보가 가능해지면서 미생물 대사물질이 신약후보물질로서 가치를 재조명받고 있다.

연구팀은 울릉도 토양에 서식하는 토종 방선균과 남극 킹조지 섬에 서식하는 곰팡이를 혼합 배양하여 새로운 암세포 이동 억제효과를 지닌 신약 후보물질 ʻ울릉도린(Ulleungdolin)ʼ을 개발하였다.

연구팀은 울릉도 토양에서 분리한 방선균(Streptomyces sp. 13F051)이 새로운 화학구조를 가진 울릉도린을 생산한다는 것을 확인하였으나, 그 구조나 기능을 밝히기에는 단일 배양으로 생산되는 양이 부족하였다.

하지만 이를 남극 킹조지 섬에 서식하는 지의류에서 분리한 곰팡이(Leohumicola minima 15S071)와 혼합배양하자 생산량이 10배 이상 증가하여 울릉도린의 구조를 밝히고, 나아가 암세포에 대해 독성을 갖지 않으면서도 유방암세포의 이동성을 낮춰 주는 기전을 발견하며 암전이 억제제로 활용 가능성을 확인하였다.

연구팀은 남극의 곰팡이가 생산하는 특정 물질이 울릉도린 생산에 관여하는 방선균의 생합성 유전자 발현에 영향을 미치는 것으로 판단하고 해당 물질을 찾기 위한 연구를 계속하고 있다.

연구책임자인 장재혁 박사는 “이종 간 혼합 배양을 통해 잠들어 있는 생합성 유전자의 발현을 유발하여 신규 의약 활성 물질 생산 및 목표 물질의 생산력을 증대시킨 성과”라며,

“인류가 활용하고 있는 미생물의 수는 극히 일부이며, 여전히 무궁무진한 미생물의 잠재능력을 확인할 수 있게 된다면 암과 같은 희귀 난치 질환을 포함한 다양한 질병에 대응에 새로운 대안이 될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

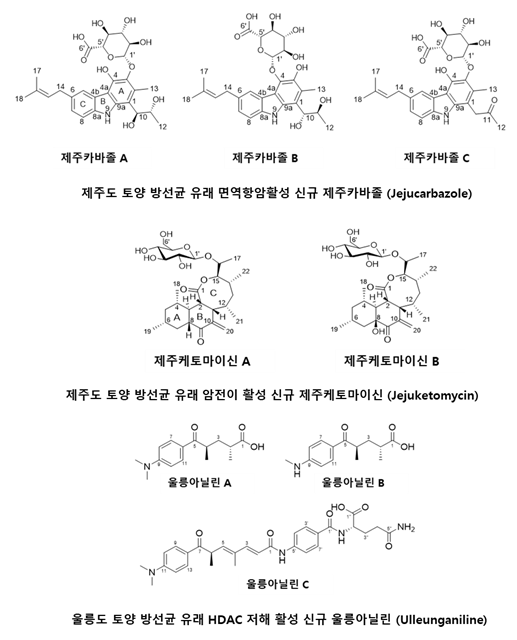

한편, 연구팀은 울릉도와 제주도 토양에서 확보한 방선균들로부터 신약 개발에 이용할 수 있는 물질들을 새롭게 발굴해 울릉아닐린(Ulleunganiline), 제주케토마이신(Jejuketomycin), 제주카바졸(Jejucarbazole) 등과 같이 지역명을 활용한 이름을 부여하고 일반에 공개하며 토종 미생물에 대한 가치를 높이고 있으며,

이들 물질의 대량확보와 함께 암을 포함한 다양한 질환을 대상으로 활용도를 높이고자 후속연구를 진행 중이다.

이번 연구는 천연물화학 분야의 국제학술지인 Journal of Natural Products(IF 4.803) 10월호에 게재되었으며,

(논문명 : Ulleungdolin, a Polyketide-Peptide Hybrid Bearing a 2,4-di-O-methyl-β-D-antiarose from Streptomyces sp. 13F051 Co-cultured with Leohumicola minima 15S071(acs.org) / 교신저자 : 홍영수・안종석・장재혁 박사 / 제1저자 : 황귀자 박사)

과기정통부 미생물 중앙은행 육성사업, 교육부 보호연구사업, 생명연 주요사업으로 수행되었다.

연 구 결 과 개 요

□ 연구배경

○ 미생물(방선균, 곰팡이 등)이 생산하는 이차 대사산물들은 항암제나 항생제 등의 의약품으로 개발되어 왔으며 화학구조의 다양성을 기반으로 신약 개발을 위한 중요한 출발물질로 사용되고 있다. 또한, 최근에는 화학생물학(Chemical Biology) 기법을 적용한 신약후보물질 발굴과 작용기작 분석이 활발해짐에 따라, 미생물 유래 생리활성물질들이 새로운 신약 타겟을 개발하는 데 있어 유용한 화합물로서 각광받고 있다.

○ 미생물 유래 생리활성물질을 탐색하는 데 있어 가장 중요한 사항은 기존에 발굴되지 않은 새로운 화학구조를 지니는 화합물을 발견하는 것이며, 이는 기존의 약물과 차별화되는 작용기작을 지니는 신약의 특성상 신약 개발에 있어 매우 중요하다.

○ 다양한 구조의 저분자 화합물을 생산하는 방선균과 곰팡이는 오랜 기간 신약개발에 있어 중요한 생물자원으로 활용되어 왔다. 2015년 노벨 생리의학상을 수상한 오무라 사토시 박사와 월리엄 캠벨 박사의 연구결과로 탄생한 항 기생충 약 ʻ이베르멕틴(Ivermectin)ʼ, ʻ아버멕틴(Avermectin)ʼ이 바로 방선균 대사산물에서 기인한 약물로 잘 알려져 있다.

○ 최근 들어 미생물의 전 게놈 분석 기술의 비약적 발전을 통해, 미생물들은 다양한 이차 대사산물을 만들 수 있는 생합성 잠재유전자를 보유하고 있음이 밝혀지고 있다. 하지만 이러한 잠재 유전적인 능력을 갖고 있음에도 불구하고, 일반적인 실험실 배양 환경에서는 보유하고 있는 다양한 이차 대사산물 생합성 유전자들이 제대로 발현되지 못하고 기존에 보고되었던 특정 물질만을 생산해 내어 기지 물질이 반복적으로 발굴되는 경향이 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해 미생물이 가지는 잠재(휴면)유전자의 발현을 조절할 수 있도록 OSMAC (One Strain Many Compound)법, Co-Culture, Epigenetic Remodeling 및 Genome Mining 등 다양한 방법들이 시도되고 있다.

□ 연구내용

○ 미생물 대사물질 라이브러리 구축사업 수행을 통하여 확보한 울릉도 토양 방선균 Streptomyces sp. 13F051가 구조적으로 희소성이 높은 울릉도린이 생산된다는 사실을 알게 되었다.

○ 울릉도린의 생산량을 증가시키기 위해 남극 King George Island에서 서식하는 지의류에서 분리한 곰팡이(Leohumicola minima 15S071)와의 혼합 배양을 실시한 결과 단독배양 시와 비교하면 10배 이상의 울릉도린의 생산량을 증대시킴을 확인하였다.

○ 울릉도린의 화학구조와 절대 입체구조는 분광학적 및 화학적 기법에 기반한 종합적인 분석으로 결정하였으며 생합성 유전자 정보분석을 통하여 한 번 더 확인되었다.

○ 그 결과 울릉도린은 구조적 희소성이 높은 당으로 알려진 2,4-di-O-methyl-β-D-antiarose를 지닌 폴리케타이드와 펩타이드의 하이브리드 형태를 지닌 신규화합물로 화학구조를 규명하였다.

○ 생물학적 활성을 검증한 결과, 울릉도린은 인간 유방암 세포주인 MDA-MB-231 cell에서 세포독성 없이 이동성을 억제하는 활성을 보이는 것으로 확인되었다.

□ 연구성과의 의미

○ 국내의 다양한 환경 샘플들로부터 분리한 미생물들로부터의 신규 의약 활성 물질을 발굴하고자 하는 혁신적 플랫폼 구축과 발굴된 미생물 대사물질의 뱅크화를 통한 체계적인 보존, 운영으로 생물 다양성 조약에 대응한 국내 고유 미생물자원의 활용 극대화로 국제경쟁력을 보유한 혁신 신약 개발의 기반기술 및 국가 인프라 구축을 통한 산학연 활용에 있어서 중요 국내 생명자원으로서 활용 가능성을 시사한 의의가 있다.

연 구 결 과 문 답

이번 성과 뭐가 다른가

미생물로부터 신규 이차대사산물을 발굴하기 위하여 한 균주의 단일 배양이 아닌 서로 다른 이종 간의 혼합배양법을 도입, 미생물의 잠재된 이차 대사산물 생산능력을 강제발현시켜 일반적인 배양법으로는 발굴될 수 없는 다양한 화학 골격을 지닌 유도체들과 기존에 알려지지 않은 구조적 신규성이 높은 미생물 이차 대사산물인 울릉도린을 발굴하였음.

어디에 쓸 수 있나

본 연구에서 시도한 서로 다른 미생물의 혼합배양법은 고전적이고 제한된 실험실 환경에서 보다 효율적으로 다양한 신규 이차 대사산물을 발굴할 수 있는 가능성을 제시한다.

실용화까지 필요한 시간은

본 연구결과는 미생물의 혼합배양법을 통해 다양하고 새로운 구조를 지닌 화합물을 발굴하는 기초연구이며, 순수화합물로부터의 신약 개발에 필요한 절차를 거쳐야 하므로 많은 시간이 소요될 것임

실용화를 위한 과제는

발굴한 화합물들의 생리활성 기작 및 타겟 규명, 대량생산법 개발, 약물학적 동등성, 안정성 검토 등 실용화를 위한 추가 연구가 필요하다.

연구를 시작한 계기는

최근 들어 미생물의 전 게놈 분석 기술의 비약적 발전을 통해, 미생물들은 기존에 예상했던 것보다 훨씬 다양한 이차 대사산물을 생산할 수 있는 생합성 유전자를 보유하고 있다는 사실이 밝혀졌다. 하지만 이러한 잠재 유전적인 능력에도 불구하고 일반적인 실험실 환경에서 고전적인 배양 방법으로는 발현량을 증가시키기 어렵다. 따라서 새로운 미생물 이차 대사산물을 발굴하기 위해 새로운 배양법이 필요하다고 판단되었다.

에피소드가 있다면

울릉도린 화합물은 울릉도 토양에서 순수분리한 방선균(Streptomyces sp. 13F051)의 단독배양에서는 극미량으로 생산되어 화학구조 규명 및 생리활성 검토가 어려웠으나, 남극 King George Island에서 서식하는 지의류에서 분리한 곰팡이 (Leohumicola minima 15S071)와의 혼합배양을 시행한 결과 단독배양할 때에 비해 10배 이상의 울릉도린의 생산량을 증대시킴을 확인하였다. 또한, 울릉도린은 액체배지에서는 생성이 되지 않고 오직 고체배지에서 혼합배양을 통해서만 생산이 됨을 확인하였다.

꼭 이루고 싶은 목표는

본 연구는 미생물의 유전적인 조작법과 같은 복잡한 과정 없이 일반적인 실험실 환경에서 미생물의 잠재 생합성 유전자의 발현량을 증가시킨 방법이라고 사료 된다. 따라서 구축한 미생물 라이브러리를 활용하여 실험실에서 보다 쉽게 미생물의 생합성 유전자 발현량을 조절할 수 있는 배양법들을 고안하고 그로 인해 구조적 그리고 생리 활성적으로 다양한 이차 대사산물을 발굴하자고 한다.

신진연구자를 위한 한마디

비효율적이고 경제적이지 못한 기존의 방법에 안주하지 않고 끝없는 노력과 교류를 통하여 새로운 방식을 고안하고 추진해 나간다면 본인과 또 연구 분야에서 발전과 성장을 일으킬 수 있다고 생각합니다.

생명과학 한국생명공학연구원 (2022-11-18)