[내 마음속의 망원경; Telescope in my brain] 장대익 편, ‘과학 인생 학교’, ‘공감의 반경’, 그리고 ‘다윈의 식탁’

지금 초등학교 교실의 모습과는 많이 다를 수 있겠지만, 베이비 붐 세대였던 나의 초등학교 교실 모습은 늘 아이들로 가득했다. 한 반에 60명씩 남자 30명 여자 30명, 오전 오후반으로 나누어져 있었고, 이 오전 오후반으로 나누어지지 않은 중, 고등학교를 다녔지만, 정말 다양한 친구들을 매년 바꿔 만났던 셈이다. 초등학교 교실 앞 칠판 옆 보드에는 늘 선생님이 만들어 놓으신 색종이 큰 나무가 있었고, 매년 새로운 친구들이 반을 구성하게 되면, 얼굴 사진 색종이 열매에 ‘장래 희망’ 이란 것이 적혀 있었다. 그리고, 그때 가장 흔히 볼 수 있는 직업 열매는, 대통령, 선생님, 과학자 등으로 기억된다.

나 역시 과학자 열매에 내 얼굴 사진이 붙어 있었는데, 왜 넌 과학자를 선택했었니? 에 대한 이유는 전혀 떠 오르지 않는다. 하지만, 우리 반에 가장 키가 크고 눈이 작았던 ‘이강하’란 친구가 있었는데, 사실 늘 이런 이상한 (? 그때 생각에 아마도… 지극히 주관적인 판단으로) 이야기를 횡설 수설해서였던지 아이들에게 인기가 있었던 친구는 아니었던 것으로 기억된다. 하지만, 아직도 또렷이 기억나는 건, 그 작은 눈을 반짝이며 나에게, 난 ‘탐험가'가 되고 싶어, 꼭 탐험가가 될 거야 하면서, 이상한 동굴 탐험 이야기를 해주었던 기억이 난다. 그땐, 아, 그래? 그렇구나, 하고 넘겼던 거 같은데, 지금 생각해 보면, ‘와, 정말 참 멋진 꿈이다' 그런 생각이 든다. 내가 다시 그 시절 그 친구 옆으로 돌아갈 수 있다면, “그래, 나도 탐험가가 되어서, 우리 꼭 같이 그 동굴 탐험 가자!” 이렇게 말해 주고 싶다.

난, 지금은 전혀 이유가 기억나지 않는 초등학교 꿈 나무에 열린 한 명의 과학자가 된 셈이다. 직업인으로서의 언제부터 과학자라고 부를 수 있을까는 불분명하지만, 학부 마치고 대학원에 진학해 첫 실험실에서 교수님께서 출판된 한 논문을 프린트해서 주시면서, “이쪽으로 연구해 보는 게 어떻겠냐”는 말씀에, 설레어 공부하고 실험 디자인 한 때라고 하면 벌써 20년이 훌쩍 넘은 셈이다. 그렇게 과학자라는 직업을 가지고 살고 있지만, “나는 과연 과학적인 사람인가?” 혹은, “나는 과학자로서 얼마나 과학적인 사고를 하고 있을까?”라는 질문 [1]은 나 스스로를 다시 돌아보게 한다.

어떤 과학을 어떤 방법을 통해서 연구하는지는 너무 범위가 넓다. 그중 내가 수행하고 있는 포유류의 뇌세포의 신경 연결망 관련 연구는, 대부분의 연구자들이, 많은 동물 실험(실험동물의 희생)을 기반으로 하고 있다. 물론, 동물 실험을 수행하는 대학교, 연구소에서는 The 3 Rs (Replacement, Reduction, and Refinement)을 강조하면서, 꼭 필요한 실험에, 최소한의 동물 희생을 교육하고 있지만, 현실에서 졸업을 앞둔 박사 과정 학생, 모든 것을 많은 실험 데이터를 바탕으로 한 소위 유명 저널 논문 출판으로 평가받고, 다음 직장을 얻을 수 있는 박사 후 연구원, 및 실험실을 운영하는 연구원, 교수님 역시 한 번이라도 더 반복 실험을 해서 더 의미 있는 데이터 생성 및 논문 출판에 대한 열망과 절충이 쉽지 않다.

조금은 오래된 개인적인 이야기지만, 실험동물을 이용해 신경 생리학을 전공했던 박사 과정, 박사후 연구원 동안 난 참 많은 동물의 희생을 통해서 과학적 발견 및 논문들을 써 왔다(지금도 진행형이다.). 의과 대학 내에 있는 기초 연구소 신경 생리학박사후 연구원 신분으로 아내와 결혼을 하고, 첫 아이를 가지게 되었다. 태어난 후 얼마 기간 동안 신생아는 발달 과정을 잘 거치고 있는지, 의사로부터 각종 예방 주사 접종 및 몸무게, 머리 둘레의 변화 등등의 정기적인 검사를 받고, 다른 신생아들의 발달 과정과 비교하게 된다. 그러던 어느 정기검사가 있던 날, 미국 대학 병원의 수련생 같아 보이는 젊은 의사가 들어와, 피 검사 결과, 이 아이는 특정 소화효소의 부족으로 굉장히 제한된 음식만을 먹으며 앞으로 살아야 된다는 장황한 영어 설명을 늘어놓았고, 난 즉시 우리 아이가 굉장히 큰 유전적 장애를 가지고 있다는 의사의 설명 의도를 읽을 수 있었다.

내 옆에 있던 아내는 “나는 그런 아이들을 알고 있다. 조금의 알레르기가 있고, 조심해서 음식을 먹이면 큰 문제가 아니다"라며, 우리 아이는 어떤 문제가 있더라도, 내가 지킬 것이라는 어머니의 표정, 그런 아내의 표정(내 주관적인 판단일 수도 있지만)을 지었다. 결국 한참 후에 오진이었음을 알게 되었지만, 난 지금도 그때 아내의 표정을 잊을 수가 없다. 솔직히 그때 어떤 형식으로든 인과응보를 믿어왔던 나에게 스쳐 지나간 생각은 ‘내가 실험을 위해 희생한 실험쥐들이 얼마나 많은가’라면서 내 자식 혹은 내 가족이 나의 죄를 이런 식으로 돌려받는 것이다.라고 생각했던 기억이 난다. 이 얼마나 비 과학적인 과학도의 생각인가…

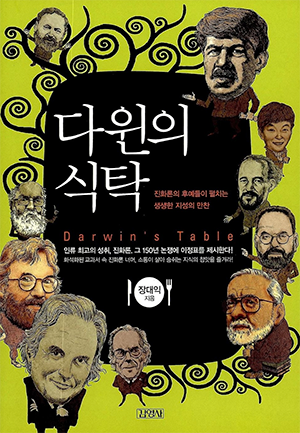

이 책 [1]의 두 저자는 과학자뿐만 아닌 모든 사람들이 배워야 할 과학적 사고 및 결정에 관한 이야기와 더불어, 과학적 무신론자로서의 죽음과 종교에 관한 견해를 담고 있다. 나 역시 모리 선생님 [2] 말씀처럼(모리와 함께한 화요일, Tuesdays with Morrie, Mitch Albom, 페이지 140, 불교도들이 하는 것처럼 하게. 매일 어깨 위에 작은 새를 올려놓는 거야. 그러곤 새에게 ‘오늘이 그날인가? 나는 준비가 되었나? 나는 해야 할 일들을 제대로 하고 있나? 내가 원하는 그런 사람으로 살고 있나?라고 묻는 거지. 에서 인용) 아침에 일어나 화장실 거울을 보면서 내 어깨 위에 있는 (상상의) 파랑새와 이야기하곤 한다. 오늘이 그날인가? 이렇듯 우리가 삶에 관하여 유일하고 확실히 말할 수 있는 건, 어느(특별하지 않은 날) 우리는 죽는다는 것이다 [3] (The thing about life is that one day you’ll be dead.). 천문학자 이명헌 선생님께서는 곧 죽을 수 있는 혼미한 정신 상태로 응급실을 향해 가면서, 박정만 시인의 “종시"를 속으로 읊었다고 하신다(페이지 119). “나는 사라진다 저 광활한 우주 속으로.” 마지막이 될지도 모르는 상황에서 시 한 편을 떠올렸다는 것을 생각하면 지금도 웃음이 나온다고 말씀하셨다. 우리는 우주 먼지에서 유래되고 다시 죽으면 우주로 돌아간다는. 나 역시 별 먼지이며, 생명의 나무 [4]의 잔 가지임을 배워서 알고 있지만, 두려운 죽음 앞에서 이런 멋진 시를 떠 올릴 수 있을까?

과학은 진화적 관점에서 죽음은 섹스 때문에 생겨난 현상으로 본다(페이지 217). 자신의 유전자 집합을 그대로 물려주는 무성 생식의 경우에 사실상 죽음이란 없으며, 대략 15억 년 전쯤에 지구에서 유성 생식을 하는 개체가 생겨나면서 죽음은 섹스와의 교환이라고 볼 수 있는 것이다. 그리고, 생물학적 입장에서 바이러스는 늘 생명체에게 위협이 되었고, 이 ‘성'의 탄생으로 치명적인 미생물이 침입했을 때, 생명은 유성 생식을 통해 유전자를 섞는 방법으로 부모 세대에는 치명적이었더라도, 다음 세대에는 그렇지 않게 만드는 다양성을 전략적으로 선택했다(페이지 73) [5]. 이 놀라운 과학적 지식은 분명 사랑하는 사람의 죽음 앞에, 그가 하늘에서 나를 지켜볼 것이라든지, 다음 생에 더 좋은 인연으로 만난다는 인간 중심적 사고를 넘어, 이 우주, 지구, 그리고 생명의 나무속의 스스로 객관화된 나를 볼 수 있고, 진화적 우연을 받아들이고, 그 속에서 허무함 보다는 자존감(페이지 211) [1], 위로(나의 견해로는)를 얻을 수 있다고 장대익 선생님은 말씀하신다.

종교에 관해서는, 오이디프스왕의 예언자 및 그 운명에 관한 이야기에서도 볼 수 있듯이, 인간은 스토리 만들기를 좋아하는 뇌를 가진 것뿐 아니라, 그 만들어 낸 스토리를 스스로 믿는 존재이다. 하지만, 과학 기술 발전과 무관하게 종교는 인간이 사라지는 그날까지 유지될 것이다. 사실 내 주변에는 이 두 저자님처럼 독실한 무신론자가 아니신, 독실한 유신론자 과학자 분들도 참 많다. 과학자로서 힘든 연구 과정을 종교적 관점아래 수행하고, 생명 현상의 이해를 위한 연구를 절대자께서 어떻게 우리를 디자인한 것인지 알아나가는 과정이라는 이야기를 들은 적도 있다. 철학 쪽을 전혀 공부해 본 적이 없는 나로서는, 얼핏 들은 신을 자연, 실체로 봤다는 스피노자의 “에티카”를 공부해 보고 싶다는 생각이 들었다. 전혀 엉뚱한 방향일지라도.

나의 카카오톡 친구 숫자와 우연히도 비슷한, 진화 심리학자 로빈 던바(Robin Dunba)의 던바 넘버 150은 인간이 다른 동물과 뇌의 신피질의 크기를 바탕으로 비교해서 가질 수 있는 주변 사람들과의 관계망 숫자를 말한다고 한다. 하지만, 이국땅에서 생활하는 나의 물리적 관계망은 가족 플러스 과학자 동료들 몇 명에 불과하다. 장대익 선생님의 “공감의 반경"을 통해서 최근 팬더믹을 포함한 5년, 10년 사이 크게 우리들의 생활 방식을 바꾼, 소셜 미디어, 유튜브, 핸드폰 사용을 통한 확증 편향(자신이 믿고 있는 견해에 대한 반대 증거들은 수집하려 하지 않는 경향, 페이지 64)의 문제와, 그 속에서 우리가 어떤 환경에 놓여 있는지 바로 보고, 어떻게 살아야 하는지에 대한 이야기 해 주신다. 다큐 영화 “소셜 딜레마"(페이지 110)에서 우리의 선호 직업이 된 IT 개발자의 “20명의 개발자가 20억 명의 행동을 통제하는 기술”이라는 문제점과, 이 과거의 관심 가졌던 곳만을 끊임없이 보여주고 세뇌시키는 폐쇄형 추천 알고리즘에서 벗어나, 어떻게 개방형 추천 알고리즘을 넣고, 다양성을 추구할 수 있는지에 대해 이야기하신다. 그리고, 아이들을 키우고 있는 학부모로서의 나는, 캐나다의 교육혁신가 매리 고든(Mary Gordon)이 창안한 ‘공감의 뿌리(Roots of empathy)’라는 공감력을 향상시킬 수 있는(엄마와 아기의 상호작용을 꾸준히 관찰하고 경험함으로써 상대방의 입장에서 느끼고 생각하는 법을 자연스럽게 훈련하는 것) 교육 프로그램 [5] (페이지 200)이 인상적이었다.

전통적 물리적인 관계뿐 아닌 소셜 네트워크로 이루어진 현대인의 관계 속 공감의 반경은 인간뿐 아닌 다른 동물과 관계, 환경적 문제와도 그 선이 확장된다. 최근 유럽의 동물 실험의 법적 규제 [6] 및 Cruelty Free International [7]와 같은 단체의 노력으로 감소 추세에 있다고 하지만, 아직 많은 숫자이다(over 7.3 million uses of animal in laboratories in EU countries in 2020) [8]. 이 기사 검색으로는 화장품 개발 관련 동물 실험등의 내용이 있지만, 나와 같은 생명과학자도 예외는 아닐 것이다. 마지막으로 장대익 선생님의 질문에 침팬지 연구자로 유명하신 제인 구달 선생님 답변으로 이 글을 마칩니다. 식사 자리에서 왜 채식을 하는지 넌지시 물었다. “동물권을 주장하는 응용윤리학자 피터 싱어의 책들을 읽고 난 후에 자연스럽게 채식주의자가 됐어요". “우리는 과학의 진보나 인간의 행복을 위해 어쩔 수 없이 동물들을 희생시킬 수밖에 없다고 생각하죠. 그러나 세상에 어쩔 수 없는 것은 없어요. 다르게 접근하고 대안을 찾아보면 인간과 동물이 함께 행복해질 수 있습니다. 우리와 동물은 아주 긴밀하게 연결된 존재입니다.” [5] (페이지 175-176 인용).

[관련 자료 링크]

[1] 별먼지와 잔가지의 과학 인생 학교, 과학한다고 인생이 바뀌겠어? 이명헌, 장대익. 사이언스북스 2023

[2] Tuesdays with Morrie, Mitch Albom 모리와 함께한 화요일, 살림출판사 2017

[3] The thing about life is that one day you’ll be dead. David Shields. Vintage 2008.

[4] 생명의 나무, https://evogeneao.com/

[5] 공감의 반경, 장대익, 바다출판사 2022

[6] https://www.knulaw.org/archive/view_article?pid=lj-68-0-265

[7] Cruelty Free International (https://crueltyfreeinternational.org/)

본 기사는 네티즌에 의해 작성되었거나 기관에서 작성된 보도자료로, BRIC의 입장이 아님을 밝힙니다. 또한 내용 중 개인에게 중요하다고 생각되는 부분은 사실확인을 꼭 하시기 바랍니다.

BRIC(ibric.org) Bio통신원(김민환) 등록일2024.04.26