[그래도 실험실이 좋습니다] 제대로 이름을 적어주지 않으면

오늘의 실수는 라벨링과 관련된 이야기다.

생물 실험을 하다 보면 라벨링이 굉장히 중요하다. 라벨링을 하지 않은 경우라면 어디에 어떤 샘플이 있는지 알 수 없어 분석의 근간이 흔들린다. 사용하는 배지의 종류가 다양할수록, 제조된 시약이 많을수록 라벨링은 더더욱 중요해진다. 제대로 라벨을 하지 않으면 정신없이 실험하는 와중에 여러 번 더 확인해야 하는 일이 생기고 잠시 다른데 정신을 파는 사이 놓치게 되는 상황이 발생할 수도 있다. 게다가 연구실에서 여러 명이 공유하면서 사용하는 것들은 통일된 라벨링이 정말 중요하다.

특히 하나의 연구를 여러 명이 함께 수행하는 경우라면, 라벨링은 굉장히 중요하다. 연구실에서 증류수를 멸균하면 멸균수라는 라벨을 항상 테이프에 적어 병에 붙여두었었다. 이 멸균수는 배지 제조나 배양 실험에 많이 사용되었는데, 한 번은 라벨링 되지 않은 멸균수와, 무색의 배지가 같은 보틀에 있어 구별하지 못하고 둘 다 폐기한 적도 있었다. 아깝지만, 어쩔 수 없는 일이었다. 증류수에서 생물을 키우게 되는 실수를 했다간 시간과 세포 모두를 낭비하는 일이 될 테니까.

덜어 쓰는 포대 시약의 경우도 마찬가지였다. 현장에서 많이 사용하는 시약을 포대로 구매하는 경우가 종종 있었는데, 포대에서 소분한 시약을 제대로 라벨링 하지 않으면 다 버려야 하는 불상사가 발생했다. 색이라도 다르면 모르지만, 대부분 하얀색의 가루인 시약들은 육안으로 구분하기 어려운 경우가 많았다. 더불어 계량할 때도 마찬가지였다. 시약접시에 라벨링을 하거나 따로 표시하지 않으면 대부분 하얀 가루로 이루어진 시약을 구분할 수 없게 되었다.

시약에 관한 라벨링뿐만 아니라 샘플에 대한 라벨링도 굉장히 중요하다. 실험을 하는 중에는 비교해야 하는 샘플이 굉장히 많다. 조건별, 날짜별, 추출 방법별로 샘플을 정리하면 한 실험에 샘플이 백개 가까이 되는 경우도 있었다. 현장은 더 심한 곳도 있었다. 라벨을 인쇄해서 항목별, 장소별로 수백 개를 붙일 때도 있었으니. 코니컬 튜브를 열 맞춰 준비해 두고 인쇄한 라벨 스티커를 붙이는 작업은 번거롭기도 했지만 장기간 보관하며 분석하기에 가장 좋은 방법이 아닐 수 없었다.

이때 배운 가장 중요한 점은 뚜껑에는 라벨을 붙이지 말 것, 이었다. 용기의 뚜껑에 라벨링을 하는 순간, 처음에 하는 사람이 제대로 할지라도 이후에 다른 사람이 샘플과 다른 라벨링이 붙은 뚜껑으로 밀봉한다면 다른 샘플이 되어버린다. 특히 여러 항목을 하나의 샘플로 분석할 경우에 각 항목당 상관관계가 있는 경우, 결과가 완전히 뒤틀리게 되었다. 한 번은 현장 업무에서 여러 시료들을 분취하여 실험을 하려고 했는데 뚜껑에 라벨링을 하는 바람에 분석 도중 멈추고 다시 분취하여 실험을 진행했던 적도 있었다.

미생물 실험의 라벨링은 또 다른 골칫거리였다. 날짜, 배양기 번호(보통 배양기 번호 별로 다른 조건을 적용해서 배양실험을 진행했었다), 특정 조건과 이름까지 빼곡히 적어 한 배양기 별로 여러 개의 샘플을 보관했었다. 하지만 코니컬튜브에 유성펜을 이용하여 기록했다 하더라도, 냉동실에 들어갔다 나왔다 하는 과정에서 잘 지워지기도 했다. 또 미생물 실험의 특성상 소독을 위한 알코올 또는 에탄올을 자주 사용하기에 유성매직 라벨링은 금세 지워지기 마련이었다. 하지만 매번 라벨링 테이프를 이용하자니 시간이 너무 소요되어 매번 티슈로 닦아가며 유성매직으로 라벨링을 진행했던 적도 있었다.

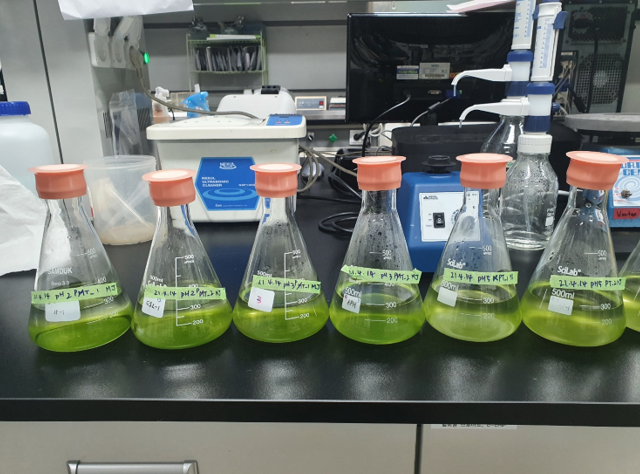

배양기의 라벨링 역시 중요했다. 미생물 실험실이었고, 연구 주제가 배양 조건과 관련된 것이기에 상세한 조건을 바꾸어 동일한 배양기에 배양하는 실험 세트를 여러 번 진행했었다. 기본적으로 오염을 위해 배양기는 duplicate, 혹은 triplicate로 제작해야 했기에 여간 힘든 일이 아니었다. 삼각플라스크를 사용할 때는 많게는 20개가 넘는 플라스크들을 진탕배양기 두대를 이용하여 배양을 진행했다. 그러니 배양기마다 꼼꼼한 라벨링은 필수였다. 추후에 사진을 찍어 날짜별로 배양기를 비교하기 위해서도 굉장히 중요한 과정이었다.

가장 힘들었던 순간은 아무래도 혐기성 배양을 진행할 때였던 것 같다. 당시에 12, 24, 48, 72시간 동안 확인해야 했는데, 혐기성 배양의 특성상 purging 이후 한번 배양기를 열면 안 될 것 같아 septum tube를 구매하여 배양을 진행했다. 문제는 분석에 필요한 샘플의 수만큼 배양기를 제조하여야 했기에, 배양하는 용량은 얼마 되지 않아도 배양기의 숫자는 몇십 개가 넘어가는 현상이 일어났다. 간단하게 표기해도 배양기부터 그 라벨링을 진행하고 나니 적는 것만 끝나도 지쳤던 기억이 있다. 물론 이후에 분석을 위해 보관하는 샘플 역시 같은 과정을 거쳐야 했음은 말할 필요도 없는 일이다.

우리의 기억력은 무한하지 않다. 무엇보다 연구자인 본인이 모르게 샘플이 이동되거나, 여러 사람의 손을 거치게 되는 과정이 있는 경우 혼동하지 않게 하기 위한 라벨링은 필수 작업이었다. 언제나 잊지 말자. 이름이 적히지 않은 무언가는 그 누구도 확신할 수 없다, 교수님 마저도. 그렇기에 우리는 언제나 손이 닿는 데까지 계속해서 라벨링을 해야 한다.

본 기사는 네티즌에 의해 작성되었거나 기관에서 작성된 보도자료로, BRIC의 입장이 아님을 밝힙니다. 또한 내용 중 개인에게 중요하다고 생각되는 부분은 사실확인을 꼭 하시기 바랍니다.

BRIC(ibric.org) Bio통신원(김틸다(필명)) 등록2024.08.06