과학학술지의 탄생과 발전: 연구와 논문의 의미 되짚어보기

세 번째 이야기: 논문의 형식과 동료 심사의 발전

들어가면서

지난 글에서 살펴본 바와 같이, 최초의 과학학술지인 〈철학회보〉는 1665년 3월 6일에 창간되었습니다. 당시에는 정기적으로 편지를 모아 발행했기 때문에 특별히 구조화된 투고 형식이 없었습니다. 저자와 편집인(왕립학회 총무)의 역할도 명확히 구분되지 않았습니다. 저자의 편지가 별다른 수정 없이 그대로 실리기도 했고, 때로는 편집인이 상당 부분 수정하거나 가공하기도 했습니다 [1]. 이러한 모습은 오늘날 과학자들에게 익숙한 논문 형식과 학술지 편집 정책이 오랜 역사적 과정을 거쳐 확립된 것임을 보여줍니다.

이번 글에서는 최초의 과학학술지 탄생 이후 논문의 형식과 동료 심사 과정의 변화를 간략히 살펴보겠습니다 [2]. 이는 과학자들을 둘러싼 환경과 그들의 인식 변화를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 글을 통해 연구와 논문에 대한 시각이 더욱 넓어지기를 기대합니다.

논문 형식의 변화

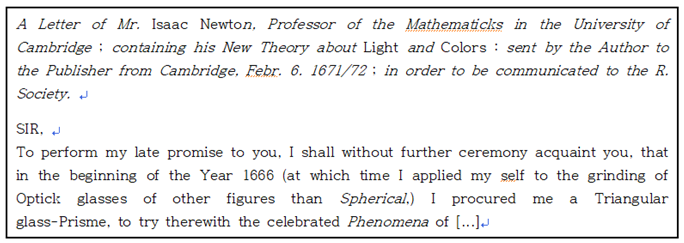

〈철학회보〉에 실린 초기 논문을 살펴보면, 오늘날의 논문 형식이 어떻게 발전해 왔는지 짐작할 수 있습니다. 예를 하나 들어보면, 1672년에 아이작 뉴턴(Isaac Newton)이 발표한 논문은 “빛과 색에 관한 새로운 이론을 포함하는 케임브리지 대학의 수학 교수 아이작 뉴턴의 편지”라는 제목으로 시작됩니다 [3]. 이 제목은 저자가 정한 것이라기보다 편집인이 정한 것처럼 보입니다. 논문 제목에 ‘편지’라는 단어가 명시적으로 포함되어 있고, 논문 내용이 ‘SIR'로 시작되는 점에서 편지 형식이 고스란히 남아 있음을 확인할 수 있습니다.

편지 형식 외에도 오늘날의 논문과는 여러 차이점이 있었습니다. 초기 논문은 연구가 진행된 시간 순서에 따라 서술되는 경우가 많았으며, 오늘날 익숙한 초록(Abstract)이나 서론(Introduction)과 같은 소제목은 거의 사용되지 않았습니다. 논문은 주로 1인칭 시점의 능동형으로 작성되었고, 문체는 화려하고 문학적인 경우가 많았습니다. 내용은 정량적이라기보다 정성적으로 서술되었고, 이해하기 쉬운 용어가 사용되어 일정 수준의 학식을 가진 사람이라면 누구나 이해할 수 있었습니다. 그림이나 표가 포함된 논문은 흔치 않았고, 포함된 경우에도 연구 결과보다는 관찰 대상이나 실험에 사용된 기구를 그린 경우가 많았습니다. 다른 논문을 인용하는 경우도 드물었으며, 인용하더라도 참고문헌(References)으로 정리하기보다는 본문에서 직접 언급하거나 각주로 표기하는 것이 일반적이었습니다.

요하네스 헤벨리우스(Johannes Hevelius)의 일식 관련 논문에 포함된 그림 [An account, formerly promised, of Monsieur Hevelius's calculation of the late solar eclipse's quantity, duration, &c. Phil. Trans. (1667) 21, 369-371]

당시에는 그림이나 표가 삽입된 논문이 많지 않았습니다. 그림이 들어가면 비용 부담이 늘어나는 점도 이런 경향에 영향을 미쳤을 것입니다. 하지만 논문 수가 증가하고 정량적 연구가 확대되면서 그래프나 표와 같은 시각적 도구 사용과 가독성의 문제가 주목받게 되었습니다.

출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philosophical_Transactions_-_Volume_1_-_Number_21_-_Figure_B.png

18세기 이후 과학 연구는 내용과 시스템 전반에서 큰 변화를 겪으며 논문의 구조화가 본격화되었습니다. 몇 가지 주요 변화를 살펴보면 다음과 같습니다. 첫째, 학문 분야가 점차 세분화되고 더욱 전문화되었습니다. 둘째, 실험 장비의 발전으로 정밀한 측정과 기계적 객관성 추구에 중점을 두게 되었습니다. 셋째, 과학자의 수가 급증함에 따라 논문 발표 수도 빠르게 증가했습니다. 마지막으로, 과학 지식의 복잡성이 심화되면서 전문 용어의 사용이 크게 늘어났습니다. 이러한 변화는 체계적이고 구조화된 사고의 필요성을 높였고, 지식 전달의 효율성을 요구하게 되었습니다 [4].

이러한 변화에 따라 논문의 구조화는 필연적으로 촉진되었습니다. 그 양상을 간략히 살펴보면 다음과 같습니다. 18세기부터 일부 논문에 소제목이 등장하기 시작했고, 가설과 실험의 중요성이 강조되면서 선행 연구에 대한 비판과 실험의 근거 및 절차가 상세히 기술되었습니다. 객관성이 강조되면서 1인칭 대명사는 사라지고 수동형 문장이 주로 사용되었으며, 문장 구조도 단순해졌습니다 [5]. 19세기에는 연구 결과를 그림과 표로 시각화한 논문이 증가하여 정보 전달의 효율성과 가독성이 향상되었습니다. 19세기 중반부터는 과학 논문이 이론, 실험, 고찰을 체계적으로 설명하는 형식을 갖추었고, 20세기 중반 이후에는 서론(Introduction), 방법(Methods), 결과(Results), 및(And) 고찰(Discussion)로 이루어진 ‘IMRAD’ 형식이 보편화되었습니다 [6].

최근에는 실험 절차를 간략하게 작성하는 경향이 두드러집니다. 이는 상용화된 실험 장비에 대한 의존도가 높아지고, 실험 방법이 상당히 표준화되었기 때문입니다. 또한 시약회사에서 제공하는 키트 제품이 널리 사용되는 것도 이러한 변화의 큰 요인 중 하나로 꼽을 수 있습니다. 이제는 실험 절차보다는 서론이나 고찰에서 해당 연구의 학문적 또는 임상적(혹은 응용적) 신규성과 유용성을 강조하는 것이 중요해졌습니다. 즉 논리적 증명뿐만 아니라 그 연구가 지닌 가치를 충분히 전달하는 것이 중요해졌다는 말입니다 [7]. 또한 논문에 직접 포함되지 않더라도 웹을 통해 접근 가능한 보충 정보의 요구도 증가하고 있습니다.

이미 게재된 논문에서 오타를 발견하면 논문 정오표(Erratum)를 통해 이를 수정할 수 있습니다. 정오표의 사용은 최근에 나타난 관행이 아니며, 1666년 발행된 〈철학회보〉에서도 그 사례를 찾아볼 수 있습니다. 1701년 〈철학회보〉에 실린 익명의 저자 논문에서는 마지막 부분에 증인의 이름이 기재되어 있는데, 이는 발견의 신뢰성과 권위를 높이는 장치로서 오늘날의 사사(Acknowledgement)와 유사한 역할을 했습니다. 현재는 증인 이름 대신 연구비를 지원한 기관명이나 연구에 기여한 저자 외의 기여자 이름을 기재하는 것이 일반적입니다.

발췌: Phil. Trans. (1701) 22, 999–1000

지금까지 논문 형식의 변화를 간략히 살펴봤습니다. 비록 당장의 연구에 직접적인 도움을 주기는 어렵겠지만, 이러한 이해는 성숙한 과학자로 성장하는 데 중요한 지적 자양분과 통찰을 제공할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.

동료 심사의 발전

오늘날 과학학술지에 투고된 논문은 해당 분야 전문가들이 참여하는 동료 심사(peer review)를 통해 품질이 평가되고 개선됩니다. 그러나 동료 심사 제도는 과학학술지가 등장하기 전부터 이미 존재해 왔습니다. 중세 시대에는 원본과 필사본을 비교 검토하기 위해 동료 심사가 이루어졌습니다. 동료 심사에 대한 최초의 기록 중 하나는 9세기 이스하크 빈 알리 알 라위(Ishaq bin Ali Al Rahwi)의 저서 《의사의 윤리》에서 찾아볼 수 있습니다. 알 라위는 이 책에서 의사가 환자의 상태를 기록으로 남기고, 환자가 치료되었거나 사망했을 때 다른 동료 의사들이 이를 평가해야 한다고 주장했습니다.

18세기 들어 과학학술지도 동료 심사를 통해 논문을 평가하기 시작했습니다. 1720년 이후 논문의 수준 문제로 〈철학회보〉가 조롱을 받게 되자, 1752년 왕립학회는 5명으로 구성된 ‘논문심사위원회(Committee on Papers)’를 조직하여 어떤 논문을 〈철학회보〉에 게재할 지를 심사하기 시작했습니다 [8]. 왕립학회는 전문성을 높이기 위해 회원 중 전문가를 심사위원으로 초빙하기도 했습니다. 당시 심사위원회의 주요 목표는 우수한 논문을 선별하기보다 부적합한 논문을 가려내는 것이었습니다. 특히 박물학자 조지프 뱅크스(Joseph Banks)는 왕립학회의 회장으로서 논문심사위원회의 업무가 효율적으로 진행되도록 상당한 노력을 기울였습니다.

왕립학회 회장 조지프 뱅크스. 토머스 필립(Thomas Phillips). 국립초상화박물관. 런던.

뱅크스는 가장 장기간(1778-1820) 동안 왕립학회의 회장을 역임했으며 논문심사위원회도 자주 참여하여 위원회가 잘 운영되도록 많은 노력을 했습니다.

출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Joseph_Banks,_Bt_by_Thomas_Phillips.jpg

1830년대에 이르러서도 왕립학회에 대한 개혁 요구가 계속되었고, 〈철학회보〉의 역할과 편집 결정의 중요성에 대한 비판도 이어졌습니다. 이 시기 서식스 공작(Duke of Sussex)이 왕립학회의 회장으로 재임하면서 논문 심사 제도를 정교하게 다듬었습니다. 그 결과 외부 심사위원이 논문 심사에 참여할 수 있게 되었고, 관련 전문 지식을 가진 심사위원이 논문을 검토하여 적합성에 관한 서면 보고서를 작성하게 되었습니다. 이처럼 왕립학회의 논문심사위원회는 연구의 질적 수준을 높이기 위한 제도적 노력이 반영된 결과라고 할 수 있습니다.

한편 스코틀랜드 에든버러에서 발행된 학술지 〈Medical Essays and Observations〉는 1731년 최초로 동료 심사를 편집 정책으로 채택하며 “서신으로 보낸 체험기는 주제에 따라 이 문제에 가장 정통한 회원에게 배포된다. 그들의 신원에 대해서는 저자에게 알려지지 않는다”는 내용을 명시했습니다. 이후 1893년 〈British Medical Journal〉의 편집인 어니스트 하트(Ernest Hart)에 의해 동료 심사 제도가 상당히 체계화되었고, 2차 세계대전 이후 동료 심사는 학술적 연구의 신뢰성과 평판을 보장하는 중요한 제도로 자리 잡았습니다.

저명한 학술지라고 해서 동료 심사가 일찍부터 도입된 것은 아닙니다. 예를 들어, 〈Science〉와 〈JAMA〉는 1940년대까지 외부 심사위원이 논문 게재 여부를 결정하는 체계를 갖추지 않았습니다. 〈Lancet〉과 〈Nature〉 역시 1970년대에 이르러서야 외부 심사위원이 논문을 심사하는 시스템을 확립했습니다. 당시에는 현재와 같은 동료 심사 제도가 마련되지 않았기 때문에 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭이 DNA 이중나선 구조를 밝힌 논문도 1953년 4월 2일 〈Nature〉에 투고된 후 불과 23일 만인 4월 25일에 게재될 수 있었습니다.

1893년 어니스트 하트는 동료 심사 제도에 대해 “매일 많은 양의 서신을 주고받으며, 개인적인 편견과 부당한 비난을 방지하기 위해 끊임없는 경계를 요구하는 고된 과정”이라고 토로한 바 있습니다. 동료 심사는 학술지와 심사위원에 따라 심사의 강도가 다를 수 있고, 심사위원의 편견이나 기존 패러다임에 갇히는 경향, 이해 충돌 등 여러 문제점을 안고 있습니다 [9]. 그럼에도 불구하고, 동료 심사를 대체할 마땅한 대안이 없는 것도 현실입니다. 이는 더 나은 과학을 위해 무엇을 어떻게 변화시켜야 할지에 깊이 고민해야 할 시점임을 의미합니다.

나오면서

이번 글에서는 논문 형식의 변화와 동료 심사의 발전 양상에 대해 간략히 논의했습니다. 그렇다면 논문 형식이 갖추어졌다는 것은 무엇을 의미할까요? 이는 체계적이고 일관된 사고의 흐름과 방식이 공유될 필요성이 커졌음을 나타냅니다. 또한 정보 과잉으로 인한 주의력 분산을 줄이고, 신뢰할 수 있는 정보를 선별적으로 접근하려는 수요가 증가한 현실을 반영하는 것이기도 합니다. 나아가 과학이 점점 더 전문화되고 직업화되고 있다는 사실을 보여주는 중요한 지표이기도 합니다.

논문 형식은 사고의 흐름과 방식에 큰 영향을 미칩니다. 이를 구체적으로 살펴보면, 다음과 같은 질문으로 요약할 수 있습니다. 이 연구의 핵심 주제는 무엇인가? 누가 이 연구를 수행했는가? 이 연구를 어떻게 요약할 수 있는가? 이 연구는 어떻게 시작되었는가? 실험은 어떻게 설계되고 수행되었는가? 어떤 실험 결과를 확보했는가? 이 결과는 어떤 의미를 가지는가? 어떤 선행연구가 본 연구에 기여했는가? 누가 본 연구에 도움을 주었는가? 이러한 질문들은 논문 형식의 핵심 요소로 발전했으며, 그 결과 제목, 저자, 초록, 서론, 방법, 결과, 고찰, 참고문헌, 사사 등의 형태로 체계화되었습니다.

지난 글에서 언급했듯이, 근대 과학이 성공할 수 있었던 이유는 새로운 발견을 평가하고 검증하는 비판적 과학 문화가 확립되었기 때문입니다. 이러한 문화의 정착에는 동료 심사라는 공동체적 활동이 크게 기여했습니다. 다음과 같은 질문들이 논문의 품질을 평가하는 동료 평가의 중요한 기준이 되었습니다. 연구의 이론적 토대와 문제 인식이 명확하게 정의되었는가? 가설과 연구 목적에 비추어 실험이 적절하게 설계되었는가? 결론이 데이터에 의해 제대로 지지받고 있는가? 핵심 주장이 얼마나 새롭고 유용한가? 인과관계를 설명하는 메커니즘이 구체적으로 밝혀졌는가?

결국 논문의 형식과 동료 심사는 과학적 사고와 소통의 체계를 구축하는 데 필수적인 요소로, 과학 발전의 견고한 토대를 제공했습니다. 이는 대학원 과정에서 중요한 것이 단순한 실험의 반복이 아니라, 끊임없이 사고의 훈련임을 분명히 보여줍니다. 따라서 “교육은 사실을 배우는 것이 아니라 생각하는 훈련을 하는 것이다”라는 알베르트 아인슈타인의 말은 지금도 여전히 유효합니다.

미주 및 추천도서

1. 익명이나 필명으로 논문을 발표하는 경우도 있었습니다. 19세기에 이르러서 저자와 편집인의 역할과 책임이 명확히 구분되었습니다.

2. 본 연재는 필자(전주홍, 서울대학교 의과대학 생리학교실)의 두 저서인 《과학하는 마음》(바다출판사, 2021)과 《논문이라는 창으로 본 과학》(지성사, 2019) 그리고 교내 수업인 ‘의생명과학연구의 융합적 이해’와 ‘의생명과학 논문의 이해’의 내용을 바탕으로 작성했습니다.

3. 뉴턴의 논문 제목에서 주목할 또 다른 특징은 〈철학회보〉에서 ‘이론(theory)’이라는 단어가 처음으로 포함된 사례라는 점입니다. 이 제목은 왕립학회 총무이자 학술지 편집인인 헨리 올덴버그(Henry Oldenburg)가 제안해서 뉴턴이 이를 수용한 것으로 알려져 있습니다. 여기서 ‘이론’은 사변적이거나 추상적인 지식을 의미하는 것이 아니라, 실험 결과를 예측하고 자연 세계에서 이를 확인할 수 있게 해 주는 새로운 개념을 담고 있습니다.

4. 피터 버크 지음, 이상원 옮김. 《지식은 어떻게 탄생하고 진화하는가》(생각의 날개, 2017); 피터 버크 지음, 박광식 옮김. 《지식의 사회사 2》(민음사, 2017)

5. 헤지(hedge) 표현 혹은 울타리 치기 표현의 사용이 증가하는 경향도 나타났습니다. 종교와 달리 과학 지식과 이론은 새로운 발견과 증거에 의해 수정될 수 있는 한시적 특징을 가집니다. 실험 기구를 이용한 측정은 언제나 오차를 동반할 수밖에 없다는 점은 누구나 예상할 수 있습니다. 로버트 보일(Robert Boyle)은 이러한 불확실성을 표현하기 위해 ‘perhaps’, ‘it seems’, ‘it is not improbable’ 등의 헤지 표현을 사용한 최초의 과학자 중 한 명입니다. 현대 과학에서는 헤지 표현이 실험적 측정의 한계나 제한된 지식을 전달하고 비판을 완화시키는 중요한 언어학적 도구로 자리 잡았습니다.

6. 1972년 미국표준협회(ANSI)는 ‘IMRAD’ 형식을 과학 논문 출판의 표준으로 채택했습니다. 1980년까지 대부분의 학술지가 IMRAD 형식을 채택했습니다. 1997년부터 국제 의학 학술지 편집인 위원회(ICMJE) 역시 여러 차례에 걸쳐 ‘의생명과학 학술지에 투고된 원고의 통일양식(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)’을 발표했습니다.

7. 케빈 엘리엇 지음, 김희봉 옮김. 《과학에서 가치란 무엇인가》(김영사, 2022)

8. 특히 왕립학회 논문에 대한 존 힐(John Hill)의 조롱이 왕립학회의 학술지 개혁을 촉발했습니다. 1752년부터 왕립학회가 직접 학술지를 발행하기 시작했고 1786년 학술지 이름도 〈왕립학회의 철학회보〉로 변경했습니다.

9. 아르투어 쇼펜하우어(Arthur Schopenhauer)는 《의지와 표상으로서의 세계》에서 “채택된 가설은 그 가설을 지지하는 모든 것에 눈독을 들이게 하지만 가설을 반박하는 모든 것에 대해서는 눈을 멀게 한다”고 편향의 문제를 지적한 바 있습니다. 2002년 노벨 경제학상을 수상한 대니얼 카너만(Daniel Kahneman)도 ‘이론에 따른 맹목(theory-induced blindness)’이라는 표현으로 과학자의 사고방식이 얼마나 편견에 취약할 수 있는지를 경고했습니다. 이는 미국의 내과의사이자 미생물학자 오즈왈드 에이버리(Oswald Avery)의 사례에서 잘 드러납니다. 1944년 에이버리는 단백질이 아닌 DNA가 유전자의 물질적 실체임을 증명하는 실험 결과를 발표했습니다. 하지만 이 중대한 발견에도 불구하고 그의 업적은 한동안 제대로 인정받지 못했습니다. 특히 록펠러 대학의 분자생물학자 알프레드 머스키(Alfred Mirsky)는 에이버리의 발견을 집요하게 평가 절하했고, 스웨덴의 물리화학자 에이나르 함마르스텐(Einar Hammarsten) 도 에이버리가 노벨상 수상 후보로 지명되는 것을 방해했습니다. 결국 에이버리는 노벨상과 인연을 맺지 못한 채 세상을 떠나고 말았습니다.

본 기사는 네티즌에 의해 작성되었거나 기관에서 작성된 보도자료로, BRIC의 입장이 아님을 밝힙니다. 또한 내용 중 개인에게 중요하다고 생각되는 부분은 사실확인을 꼭 하시기 바랍니다.

BRIC(ibric.org) Bio통신원(전주홍) 등록 2024.10.11