읽거나 보지는 못했어도 제목이 워낙 인상적이라 내용을 알고 있는 걸로 착각할 것 같은 작품들이 있다. 지난달 23일 우리나라가 65세 이상 인구 비율이 20% 문턱을 넘어서면서 초고령사회에 진입했다는 얘기를 듣고 문득 ‘노인을 위한 나라는 없다’라는 영화 제목이 떠올랐다. 보지는 않았지만 아마도 현대사회에서 점점 역할이 없어지면서 소외되는 노인의 모습을 씁쓸하게 그리는 작품 아닐까.

1만 년 전 농업혁명 이후 노인들이 살아오며 평생 겪은 경험들은 사회가 겪는 시련(주로 자연재해)을 극복하는 데 큰 도움이 됐다. 그래서인지 노인은 지혜의 상징으로 여겨지기도 했다. 인류가 문화를 만든 덕분에 야생 동물의 세계였다면 경쟁에서 밀려나 생존하기도 어려웠을 늙은 개체들이 오히려 대접을 받으며 천수를 누리는 셈이다.

그런데 현대사회, 특히 21세기에 들어 노인은 지혜를 나눠주기는커녕 급변하는 사회에 적응하지 못해 쩔쩔매고 있다. 은행이 문을 여는 시간이면 문 앞에 줄을 선 노인들의 모습이 이를 상징하고 있다.

사실 필자 같은 중년조차 쏟아지는 사회의 새로운 시스템에 당황하며 어느 시점에서는 결국 적응 노력을 포기하겠다는 예감이 든다. 그래서인지 인류는 21세기 들어 고도로 문명이 발달하면서 역설적으로 다시 젊음의 힘이 지배하는 야생의 세계로 돌아가는 게 아닌가 하는 아이러니를 느낀다.

● 나이든 동물 줄어들게 하는 인간

학술지 ‘사이언스’ 새해 첫 호에는 필자의 이런 감상이 착각임을 보여주는 리뷰 논문이 실렸다. 야생 동물의 세계에서도 나이 든 개체가 큰 역할을 하고 있으며 인류의 활동(방해)으로 노령 동물의 비율이 줄어드는 게 생태계를 취약하게 만든다는 것이다.

자신들의 사회는 점점 고령화되면서 다른 동물들의 사회는 연소화시키는 셈이다. 논문에 따르면 노인 소외는 21세기 인류 사회를 상징하는 사건일 뿐이다.

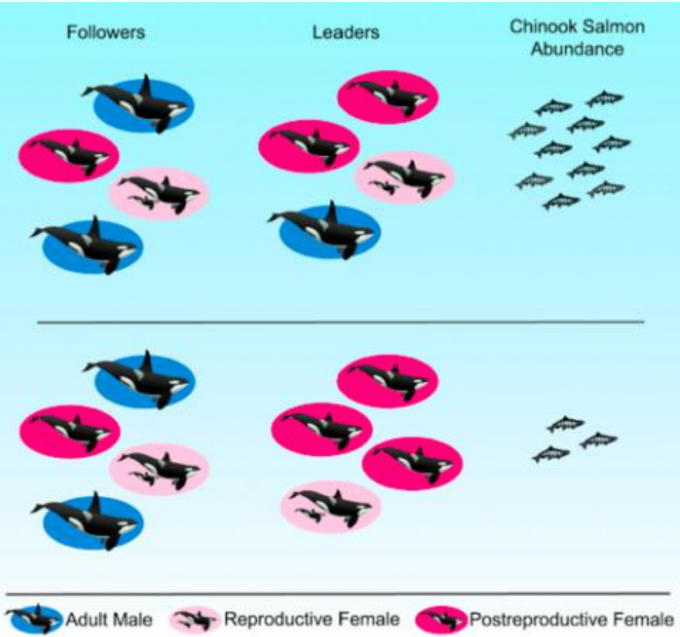

물론 야생의 세계에서도 나이 든 개체의 지혜가 도움이 되는 예가 있다. 극심한 가뭄에 코끼리 무리가 나이 든 암컷의 기억 덕분에 물이 있는 곳을 찾아가 살아남는다. 범고래 무리가 먹이가 부족해지면 나이 든 암컷이 나서서 연어 떼 같은 먹이가 지나가는 길목을 찾는다. 그러나 이는 예외적인 경우로 여겨진다.

냉혹한 자연의 세계에서 무리의 수컷 우두머리는 어느 순간 젊고 힘센 수컷에게 서열 경쟁에서 밀려나 짝짓기 기회를 잃는 것은 물론 무리에게 쫓겨나기도 한다. 이런 일이 아니더라도 자연계에서는 사고나 질병으로 늙을 때까지 살아남을 가능성이 희박하다는 게 우리의 통념이다. 논문에 따르면 이런 관점을 ‘노쇠 중심 노년 패러다임’이라고 부른다. 나이듦의 부정적 측면을 지나치게 강조한 셈이다.

막상 자연 생태계를 면밀히 조사하자 나이 든 개체의 비율이 예상보다 높았다. 게다가 화석이나 과거 기록을 보면 예전에는 더 높았던 것으로 보인다. 그러나 인간의 개입이 클수록 나이 든 개체의 비율이 줄어들고 그 결과 무리의 안정성이 위협을 받는다는 사실이 밝혀졌다.

동물은 생애 전략에 따라 세 가지로 나뉜다. 먼저 기회주의적 전략가로 주로 먹이사슬 아래에 있는 작고 수명이 짧은 동물들로 쥐가 대표적인 예다. 이들은 성체가 되는 기간이 짧고 한 번에 새끼를 많이 낳는다. 그리고 대다수는 늙어 죽기 전에 잡아먹힌다. 따라서 우리가 생각하는 야생 동물의 생애에 가깝다.

다음은 덩치가 크고 수명이 긴 동물들로 두 가지 생애 전략을 진화시켰다. 먼저 평형 전략으로 성체가 되는 데 오랜 시간이 걸리고 소수의 새끼를 낳아 오래 보살핀다. 인간이 대표적이며 앞서 언급한 코끼리와 범고래도 여기에 속한다. 이런 포유류뿐 아니라 덩치가 큰 새들도 여기에 들어간다.

사람에서 알 수 있듯이 평형 전략인 포유류는 성체가 되면 성장이 멈추고 노쇠가 일어나지만 그럼에도 무리의 번성과 존속에 도움이 된다는 사실이 다양한 사례로 밝혀지고 있다. 살아오면서 겪은 경험을 직계 후손뿐 아니라 무리의 어린 개체들에게 보여줘 습득하게 하고 때로는 혈기 왕성한 젊은 수컷을 다독여 무리를 안정시킨다.

문제는 나이 든 개체들이 예측 범위를 벗어난 변화에 상대적으로 더 취약하다는 것이다. 예를 들어 지구온난화 같은 급격한 기후변화에 먼저 희생될 수 있다. 무엇보다도 인간이 개입하면 먼저 당하는 게 이들이다. 덩치는 크지만 상대적으로 굼뜨기 때문이다.

대표적인 예가 상아 때문에 희생되는 코끼리로, 나이 든 개체가 상아도 크다 보니 먼저 표적이 된다. 이렇게 나이 든 개체가 사라지면 생존 노하우를 잃은 무리가 우왕좌왕하다 붕괴할 수 있다. 플라이스토세 후기 마지막 빙하기에 많은 대형 포유류가 멸종한 것도 인류의 사냥과 기후변화가 맞물리면서 나이 든 개체들이 먼저 희생되면서 촉발됐을 가능성이 크다.

● 대구는 나이 들수록 생식력 훨씬 더 커져

세 번째 생애 전략은 주기적 전략으로 주로 대형 어류나 파충류 같은 변온동물에서 볼 수 있다. 주기적 전략은 앞서 기회주의적 전략과 평형 전략이 반씩 섞인 모습이다. 새끼를 많이 낳지만 돌보지 않아 생존율이 낮다. 반면 다 자라는데 시간이 꽤 걸리고 덩치가 어느 선을 넘어서면 생존율이 높아지고 수명도 길다. 게다가 성체가 돼도 성장이 멈추지 않는다.

이들은 주로 어류나 파충류로 조직적인 무리 생활을 하지 않아 나이 든 개체가 그렇게 중요하다고는 생각하지는 않았다. 다만 나이가 들수록 덩치가 커지고 노쇠 현상을 보이지 않아 번식 기여도는 젊은 성체보다 몸무게에 비례해 그만큼 더 크다고 여겨졌다.

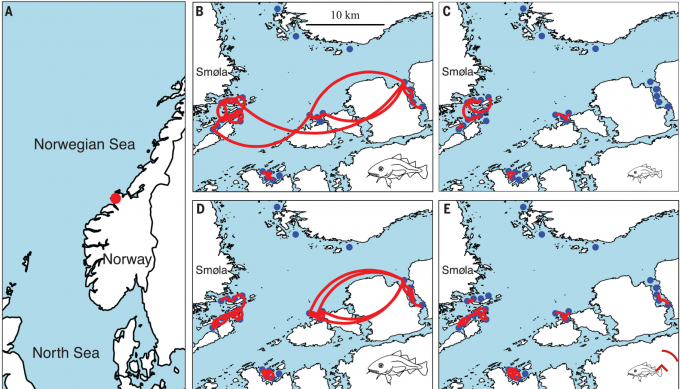

과도한 어업으로 어자원이 고갈되면서 이런 가정을 바탕으로 크기 및 어획량 규제를 만들었다. 그물 크기를 정해 일정 크기 미만인 개체는 빠져나가게 하고 일정 수의 자손을 낳을 생물량을 유지하는 선에서 어획량을 정했다. 이런 조치에도 세계 곳곳에서 어장이 붕괴했고 그 원인을 밝히는 과정에서 놀라운 사실이 밝혀졌다.

많은 어류는 나이가 들어 덩치가 커지면서 비례해서가 아니라 그 이상으로 번식력이 커진다는 사실이다. 게다가 어류 역시 나이 든 개체일수록 경험을 통해 먹이가 풍부한 곳이나 산란에 적합한 곳에 대한 정보를 더 많이 알고 있었다. 결국 크기를 통해 어린 개체를 살려주고 큰 개체를 잡는 방식은 무리에 미치는 영향을 최소화하는 게 아니라 오히려 치명적일 수 있다.

그래서 최근에는 어획량을 크게 줄일 수 없으면 차라리 그물코를 작게 해 작은 개체도 잡히게 해 오히려 큰 개체를 보호하는 게 무리를 유지하는 데 더 낫다는 주장이 나오고 있다. 그리고 작은 개체뿐 아니라 일정 크기 이상의 나이 든 개체도 잡으면 놓아주는 방식을 제안하기도 한다. 더 나은 해결책으로는 곳곳에 어획금지 구역을 설정해 나이 든 큰 개체가 남획으로 고갈되는 것을 막는 방법이다.

논문 말미에서 저자들은 UN 등 여러 기관의 동물 보존 정책에서 그동안 간과해 온 ‘장수 보존(longevity conservation)’의 중요성을 인식해 앞으로는 반영해야 한다고 강조했다. 플라이스토세 후기 이래 수만 년 동안 인류의 개입과 기후변화로 젊은이의 세계가 된 야생 자연계를 원래의 나이 구조로 회복시켜야 한다는 것이다. 21세기에도 인간 사회와는 달리 동물 사회는 여전히 노령 개체의 지혜가 큰 힘이 될 것이기 때문이다.

이참에 ‘노인을 위한 나라는 없다’라는 작품에 대해 알아봤다. 알고 보니 2008년 아카데미 상을 휩쓴 유명한 영화로 원작은 미국의 유명 작가 코맥 매카시가 쓴 동명의 소설이다. 그런데 내용이 필자가 예상과는 전혀 다른 긴박한 스릴러다. 그럼에도 제목이 전혀 엉뚱한 건 또 아니다.

사실 이 제목은 영국 시인 예이츠의 시 ‘비잔티움으로의 항해’의 첫 구절인 ‘저것은 늙은 사람들을 위한 나라가 아니다(That is no country for old men)’를 인용한 것으로 매카시는 소설 프롤로그에 시 전편을 실었다. 소설에서 묘사한 현대사회의 비정함을 상징하는 제목인 것 같다.

코맥 매카시는 1933년 생으로 ‘노인을 위한 나라는 없다’가 발표된 2005년 72세의 노인이었다. 그리고 이듬해, 즉 73세에 발표한 소설 ‘로드’로 2007년 퓰리처상을 받았다. 법적 노인이 되는데 10년도 안 남은 필자로서는 노인을 위한 나라가 없음을 걱정할 게 아니라 매카시처럼 나이에 구애받지 않는 능동적인 삶을 살기 위해 꾸준히 정진해야겠다는 생각이 문득 든다.

※ 필자소개

강석기 과학칼럼니스트 (kangsukki@gmail.com). LG생활건강연구소에서 연구원으로 근무했으며 2000년부터 2012년까지 동아사이언스에서 기자로 일했다. 2012년 9월부터 프리랜서 작가로 활동하고 있다. 직접 쓴 책으로 《강석기의 과학카페》(1~7권),《생명과학의 기원을 찾아서》가 있다. 번역서로는 《반물질》, 《가슴이야기》, 《프루프: 술의 과학》을 썼다.

동아사이언스 강석기 과학 칼럼니스트 kangsukki@gmail.com 2025.01.22 12:00