“인간이 그어놓은 선 너머 생물의 복잡성을 보라”

최근 재미있게 본 영화 「돼지와 뱀과 비둘기」에는 다소 묵직한 대사가 나온다. “어쩌면 삶의 의미란 의미 없는 삶을 찾는 것인지도 모른다.” 삶이라는 것이 종국에는 의미 없는 것이기에 인생의 의미는 ‘삶이 의미 없다’는 점을 깨달아야 한다, 따라서 욕심과 집착을 내려놓아야 한다는 주장이다. 영화에서 이 메시지는 비뚤어진 맥락으로 흘러가지만, 새삼 충격적이었다.

과학 저널리스트 룰루 밀러가 쓴 화제의 책 『물고기는 존재하지 않는다』 역시 비슷한 맥락에 놓인 책이다. <BRIC>에서도 이미 소개한 적 있다([PCR 돌리고 한 장] 룰루 밀러 - 물고기는 존재하지 않는다.) 이 책은 인생의 의미에 대한 이야기로 시작한다. 누구나 알고 있지만 쉽게 드러내지 않는 인생의 비밀. 그건 내 삶이, 우리 인생이 정말 의미가 있긴 있느냐 하는 질문이다. 이에 대한 질문이 깊어지면 삶이 위험해질 수도 있다. 밀러는 자살을 시도했고, 여전히 그런 생각을 갖고 있다.

밀러와 마찬가지로 많은 현대인들은 가까스로 작은 희망을 움켜쥐고 산다. 우연인지 필연인지 모를 인생의 선택과 그로 인한 결과. 이에 대한 책임을 밀러는 온전히 짊어져야 했다. 그래서 그는 불굴의 과학자 데이비드 스타 조던(1851∼1931) 전 미국 스탠퍼드대 총장이자 동물학 교수의 삶을 추적한다. 조던은 수많은 인생의 역경을 과학적 소명으로 극복해 낸 인물이다. 하지만 『물고기는 존재하지 않는다』는 엄청난 반전의 반전을 보여준다. 그것은 직접 읽어봐야 느끼고 알 수 있다.

혼돈만이 우리의 유일한 지배자인가

이 글을 쓰고 있는 가운데, 전화가 걸려왔다. 지인이 사랑하던 1살 남짓의 고양이 ‘로켓’이 무지개다리를 건넜다는 것이다. 아, 삶이란 무엇인가. 왜 소중한 존재는 우리 곁을 떠나가는가. “‘혼돈’만이 우리의 유일한 지배자.” 어찌 보면 삶은 더욱 엉망진창이다. 밀러의 과학자 아버지는 다음과 같이 말했다. “너한테는 네가 아무리 특별하게 느껴지더라도 너는 한 마리 개미와 전혀 다를 게 없다는 걸. 좀 더 클 수는 있겠지만 더 중요하지는 않아.”

『물고기는 존재하지 않는다』에서 놀라웠던 건 다음과 같았다. 인류가 알아낸 과학적 사실들은 왜 삶이 의미 없다고 가르치는가? 밀러는 찰스 다윈을 인용하며, “생명에 대한 이런 시각에는 어떤 장엄함이 깃들어 있다”라고 강조한다. 그것도 겨우겨우. 사실 이 책이 말하고자 하는 바는 이 한 문장에 압축돼 있다고 해도 과언이 아니다. 밀러는 끊임없이 질문한다. ‘과연 다윈이 얘기했던 그러한 장엄함은 존재하는가?’ 밀러는 “내가 물고기를 포기할 때 나는 과학 자체에도 오류가 있음을 깨닫는다”라고 적었다. 그렇다면 다윈에게도 분명 오류가 있을 수 있다.

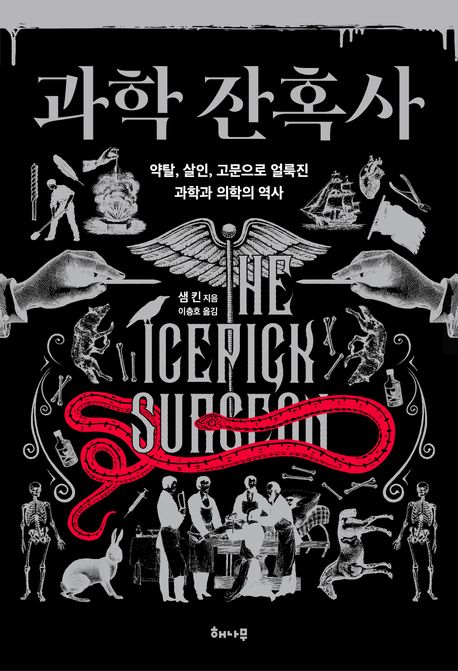

내가 지금 이 글에서 하려는 질문 혹은 맥락과는 조금 다를 수 있지만, 요즘 읽고 있는 『과학 잔혹사』는 다윈과 칼 폰 린네에 대해 지적한다. 이 두 명의 위대한 과학자는 『물고기는 존재하지 않는다』에도 등장한다. 다윈은 스스로 그 당시 최고의 박물학자 윌리엄 댐피어의 제자를 자처했다. 그러나 댐피어는 해적질을 일삼으며 약탈을 서슴지 않았던 인물이다. 린네의 『자연의 체계』는 노예 제도 때문에 탄생할 수 있었다.

그렇다고 이들의 업적을 모두 물리쳐야 한다는 말을 하려는 건 아니다. 다만, 다윈과 린네 역시 그 자체로 오류투성이인 과학을 위해 비윤리적인 측면도 받아들이는 실수(?)를 저질렀다는 점이다. 여기서 이 두 과학자에 대한, 혹은 도덕철학에 대한 논쟁을 벌이고자 하는 건 아니다. ‘왜 과학은 삶의 무의미성을 드러내는가’가 궁금한 것이다.

과학은 자연에 대해 제대로 알고자 하는 태도이자 방법이다. 그런데 밀러는 정확히 알려고 노력하면 할수록, 즉 정확한 인식을 지니려고 하면 할수록 병적인 수준의 우울증에 걸릴지 모른다고 우려했다. 오히려 조던 같은 이들처럼 기만과 긍정적 착각이 무의미성을 극복하는 최선의 방법일 수도 있다. 하지만 밀러는 다음도 지적한다. “기만은 나중에라도 대가를 치르게 된다는 것이다. 장밋빛 렌즈의 힘에는 한계가 수반된다. 그리고 그 힘이 떨어지면 자신이 무력하다는 사실을 따끔하게 받아들여야 한다.”

양립 가능한 무의미성과 유의미성

그렇다면 ‘무의미성과 유의미성’은 양립 가능하지도 않을까? 다윈과 린네 같은 이들의 비밀이 드러나면 날수록, 누군가는 윤리적 과정에 따라 시대적 환경을 초월한 투지의 과학을 보여주길 바라는 마음도 생겨난다. 삶이 어렵고 힘들수록 더욱 빛날 수 있는 가능성도 열린다. 밀러가 마지막에야 그토록 어렵게 누군가를 만난 것처럼 말이다.

밀러가 마지막에 깨달은 건 어찌 보면 우리가 이미 알고 있는 것인지도 모른다. 책의 표지에도 적혀 있듯이, “(의미가 있는) 다른 세계는 있지만, 그것은 (의미가 없다고 생각되는, 당신이 지금 현재 마주하고 느끼는 바로) 이 세계 안에 있다.” 이건 다시 말하면, 소중한 존재가 떠나기 전에 당신에게 주어진 지금의 환경에서 최선을 다하라는 뜻이다. 그 소중한 존재를 있는 그대로 온전히 받아들이기 위해 “자연에서 생물의 지위를 매기는 단 하나의 방법이란 결코 존재하지 않는다는 것”을 깨달을 필요가 있다.

‘삶과 죽음’이라는 인생의 모순을 깨닫기 위해서 여전히 과학적 사고가 필요하다. 또한 조던이라는 과학자가 보인 ‘오만·편견·맹신의 과학’을 떨쳐내기 위해서라도 좋은 과학은 필요하다. “좋은 과학이 할 일은 우리가 자연에 ‘편리하게’ 그어놓은 선들 너머를 보려고 노력하는 것, 당신이 응시하는 모든 생물에게는 당신이 결코 이해하지 못할 복잡성이 있다는 사실을 아는 것이다.” 여기서 ‘모든 생물’은 모든 생명이며, 모든 인생이자 탄생과 소멸의 과정일 것이다.

<참고문헌>

1. 『물고기는 존재하지 않는다』(룰루 밀러 지음 | 정지인 옮김 | 곰출판 | 2021)

2. 『과학 잔혹사』(샘 킨 지음 | 이충호 옮김 | 해나무 | 2024)

3. https://www.ibric.org/bric/trend/bio-news.do?mode=view&articleNo=8872774#!/list

본 기사는 네티즌에 의해 작성되었거나 기관에서 작성된 보도자료로, BRIC의 입장이 아님을 밝힙니다. 또한 내용 중 개인에게 중요하다고 생각되는 부분은 사실확인을 꼭 하시기 바랍니다.

BRIC(ibric.org) Bio통신원(김재호) 등록일2024.05.28